西藏昌都市卡若區發現的西藏第一枚侏羅紀獸腳類恐龍足跡被正式命名為阿涅塘蹺腳龍

作者:鄧一君 来源:品冠 浏览: 【大中小】 发布时间:2025-11-02 14:43:22 评论数:

西藏昌都市卡若區發現的西藏第一枚侏羅紀獸腳類恐龍足跡被正式命名為阿涅塘蹺腳龍

阿涅塘化石點層麵出露情況

阿涅塘化石點行跡照片

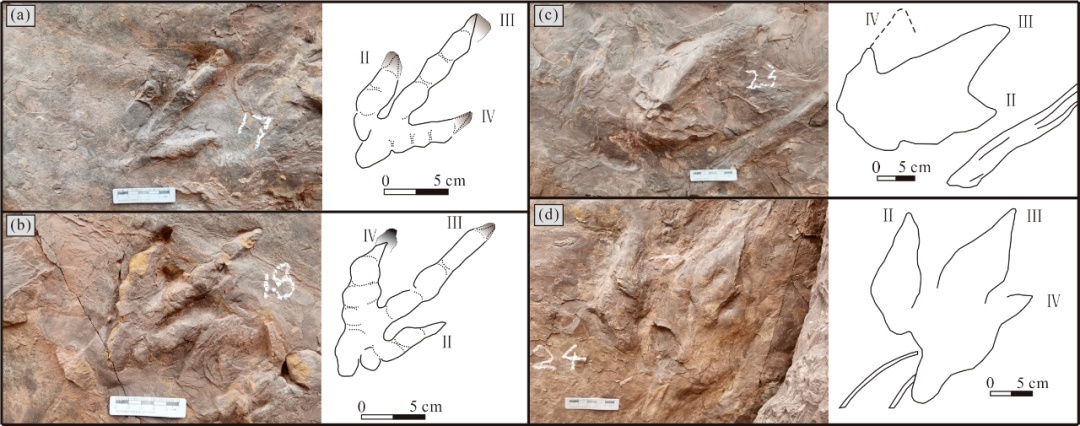

足跡化石照片(a-b:阿涅塘蹺腳龍;c-d:屬種未定獸腳類足跡)

(神秘的地球uux.cn)據西藏主要新聞:中國地質調查局武漢地質調查中心消息,藏東地區中生代恐龍足跡群研究工作,近日有了新進展。

西藏昌都市卡若區發現的西藏第一枚侏羅紀獸腳類恐龍足跡,被正式命名為阿涅塘蹺腳龍,相關研究成果發表在我國著名地學期刊《地球科學》上。

西藏發現的第一枚獸腳類足跡化石

據了解,化石發現地點位於昌都市卡若區日通鄉阿涅塘村,形成時代為距今約1.7億年前的侏羅紀中期。化石以精美的凸型跡在岩層底麵保存下來,由於修路切坡和後期岩體的坍塌而部分出露,在科技人員的精心修護下而得以完整地展現出來。

“化石出露岩層麵麵積大約4m2,層麵近直立,4個連續的阿涅塘蹺腳龍足跡組成一列行跡,未見尾跡;足跡長度不足15 cm,寬約8cm,長寬比為1.85;三個功能趾趾墊清晰,趾爪尖銳,寬度相當,寬約1.7cm,Ⅲ趾最長,大約 12cm,其它兩個趾長度約為Ⅲ趾的一半,但Ⅳ趾以非常微弱的值略長於Ⅱ趾;Ⅱ趾末端有明顯的凹痕;兩外側趾趾間角約為50°。”

據發現者武漢地質調查中心的姚華舟研究員和李炎桂博士介紹,該足跡化石纖細的趾和尖銳的爪痕等特征表明造跡者是肉食性恐龍,它的形態特征比中國最常見的蹺腳龍類足跡更接近典型類型,由於它是西藏地區發現的第一枚獸腳類足跡化石,特征明顯,且保存相當精美,對揭示西藏潛在的恐龍動物群麵貌特征及青藏高原地質變遷過程具有非常重要的意義,所以以該化石的發現地點將其命名為“阿涅塘蹺腳龍”。

昌都地區中侏羅世的古環境條件很適合恐龍生存

李炎桂博士介紹說,蹺腳龍足跡是侏羅紀最常見的小型獸腳類足跡,在相鄰的四川盆地和滇中盆地同時期地層中均有發現。足跡數據分析表明,阿涅塘蹺腳龍足跡的造跡恐龍體長大約1.3m,臀高不足0.7m,形體不大。令人驚喜的是,在同一岩層表麵,還保留下來了一列由9個連續的大型獸腳類足跡(Theropoda igen. et isp. indet.,屬種未定)組成的行跡,並保留下來了清晰的尾跡,尾跡在足跡之間呈有規律地波狀擺動;為了保持身體平衡,獸腳類恐龍的尾巴通常不接觸地麵,隻有在特殊情況下,比如蹲伏、跳躍、急速轉彎或者減速等才會留下極短的尾跡,如果獸腳類恐龍的尾跡連續、有規律地出現,隻能是由造跡恐龍有意識的行為或者其自身身體結構所造成;目前還沒有可對比於該保存有尾跡的獸腳類足跡相關報道,它是一種新的類型。當前研究結果表明藏東地區中侏羅世恐龍足跡群麵貌特征與相鄰地區之間存在相異性。

據姚華舟和李炎桂介紹,昌都市卡若區在2億年前還是一片大海,而後由於地殼逐漸抬升而轉變為一個近海的內陸盆地,距今大約1.7億年前,昌都地區星羅棋布地分布著很多大大小小的湖泊,並有河道穿越其中,岩層中常見的交錯層理、波痕、泥裂等都是常見的湖相、河流相沉積構造;兩列行跡數據分析得出的造跡恐龍運動速度都很低,處於慢走的狀態,且目前沒有證據表明兩個造跡者之間存在追蹤或獵食的證據,可能隻是二者先後在同一湖岸邊經過;由於足跡的形成、保存條件較為苛刻,造跡時湖灘上泥沙的水分、足跡的遺留、幹涸固化、後期沉積物充填及固結成岩、石化,每一個步驟都非常關鍵,不同的足跡保存在同一層麵之上,兩種造跡恐龍留下足跡的時間間隔必定不會很久,也反映出昌都地區中侏羅世的古環境條件很適合恐龍生存。

來源:民日報客戶端西藏頻道